海外とのコンサルテーションでの活用事例

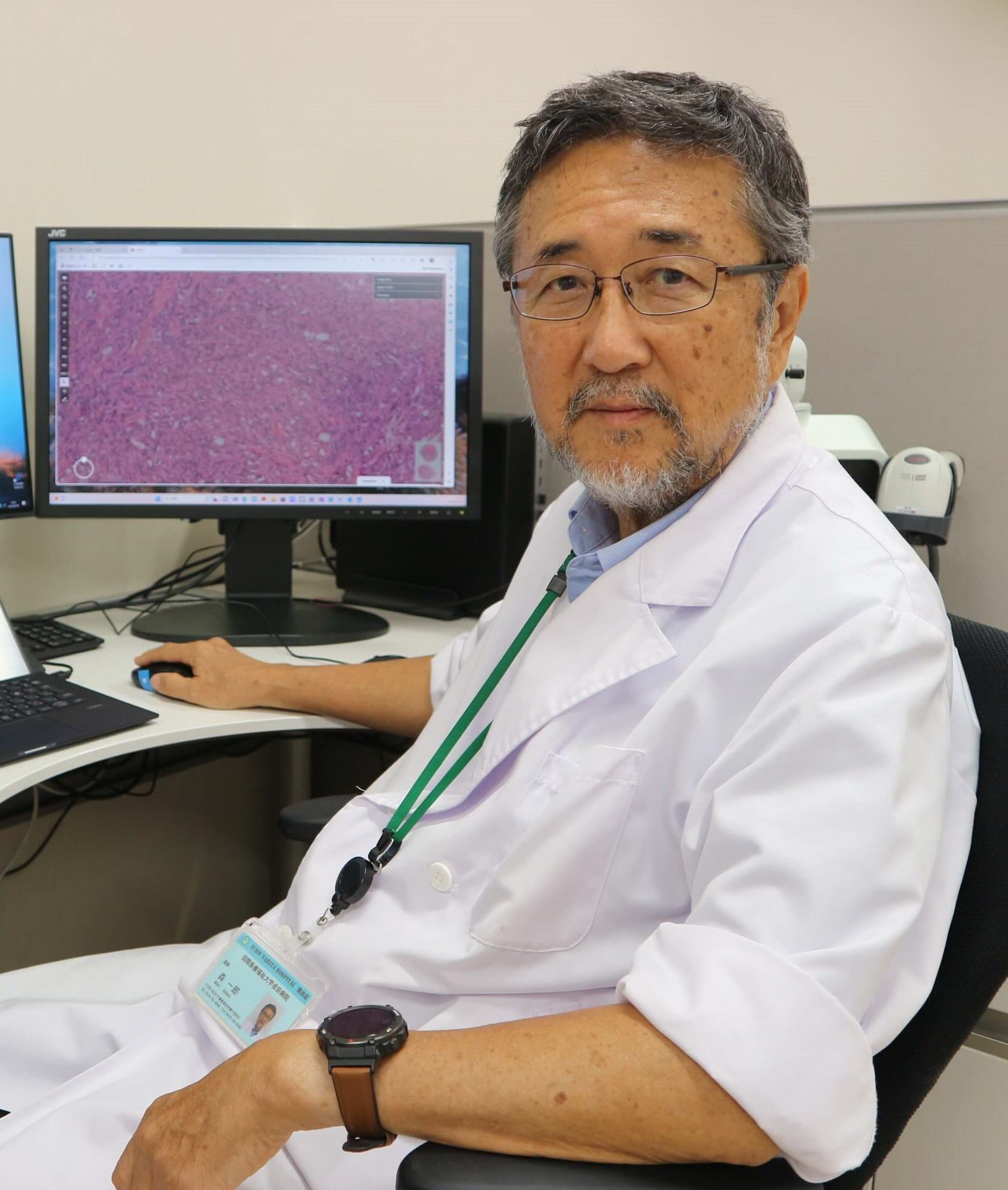

国際医療福祉大学 医学部 病理・病理診断学

教授 森一郎先生

※インタビュー当時(2023年8月)のご状況であり、現状とは異なる場合がございます

海外の病院(ベトナム)を繋いだコンサルテーションでの活用 ー診断の精度向上に寄与ー

海外とのコンサルテーション用途にPidPortをご利用いただいている国際医療福祉大学

森 一郎先生に、PidPortの導入背景や活用方法についてお話を伺いました。

導入前の課題

- 元々人間ドックのための遠隔診断の環境構築をしていたが、それ以外の日常診断の症例については、コンサルテーションを受ける手立てがなかった。

- 国を超えて、相談しやすい相手にコルサルテーションができる環境がなかった。

導入後の効果

- 診断が難しいケースを中心に日常診断の症例のコンサルテーションを実施できるようになり、診断精度向上に寄与している。

- ベトナムでの成功事例をもとに、モンゴルなど他の地域での活用やカンファレンス用途での活用も検討できるようになった。

森先生は、デジタルパソロジーの研究にも力を入れて取り組まれていますが、

日常業務においてはどのようにバーチャルスライドを活用されているのでしょうか。

当病院では、グループ系列の三田病院、成田病院をはじめ、複数の病院をネットワークでつないでバーチャルスライドのダブルチェックを行っています。一人目が通常の診断を行った後に、疾患に応じて得意な病理医がチェックを行うという流れです。

このような体制が出来上がる前、病院間のダブルチェックにはプレパラートの送付が不可欠でした。しかし、それでは手間も時間もかかりすぎてしまいます。プレパラートを梱包して宅配便で病院に送り届けるだけでも多くの時間を要してしまうからです。物理的な移動が伴うわけですから、いざ遠隔でダブルチェックを実施するとなると、診断が完了するまでに早くて3日、長ければ1週間ほどの日数は覚悟しなければなりません。こうした問題から、ダブルチェックの実施は同じ院内の病理医同士でチェックするところまでが限界でした。

バーチャルスライドを病院間で供覧できるようになってから、二度目の診断は各病院の専門医に依頼できるようになり、診断の質は格段に高まりました。しかも、遠隔地へプレパラートを送付する必要もなくなりましたから、ダブルチェックは半日程度で終わります。グループ病院の強みを生かして専門性に応じたダブルチェック体制を組むことで診断の質を高められるようになったのです。このような取り組みに成果を実感していたことから、「他の領域でも活かせることがないか」という思いは大きくなっていきました。

このような体制が出来上がる前、病院間のダブルチェックにはプレパラートの送付が不可欠でした。しかし、それでは手間も時間もかかりすぎてしまいます。プレパラートを梱包して宅配便で病院に送り届けるだけでも多くの時間を要してしまうからです。物理的な移動が伴うわけですから、いざ遠隔でダブルチェックを実施するとなると、診断が完了するまでに早くて3日、長ければ1週間ほどの日数は覚悟しなければなりません。こうした問題から、ダブルチェックの実施は同じ院内の病理医同士でチェックするところまでが限界でした。

バーチャルスライドを病院間で供覧できるようになってから、二度目の診断は各病院の専門医に依頼できるようになり、診断の質は格段に高まりました。しかも、遠隔地へプレパラートを送付する必要もなくなりましたから、ダブルチェックは半日程度で終わります。グループ病院の強みを生かして専門性に応じたダブルチェック体制を組むことで診断の質を高められるようになったのです。このような取り組みに成果を実感していたことから、「他の領域でも活かせることがないか」という思いは大きくなっていきました。

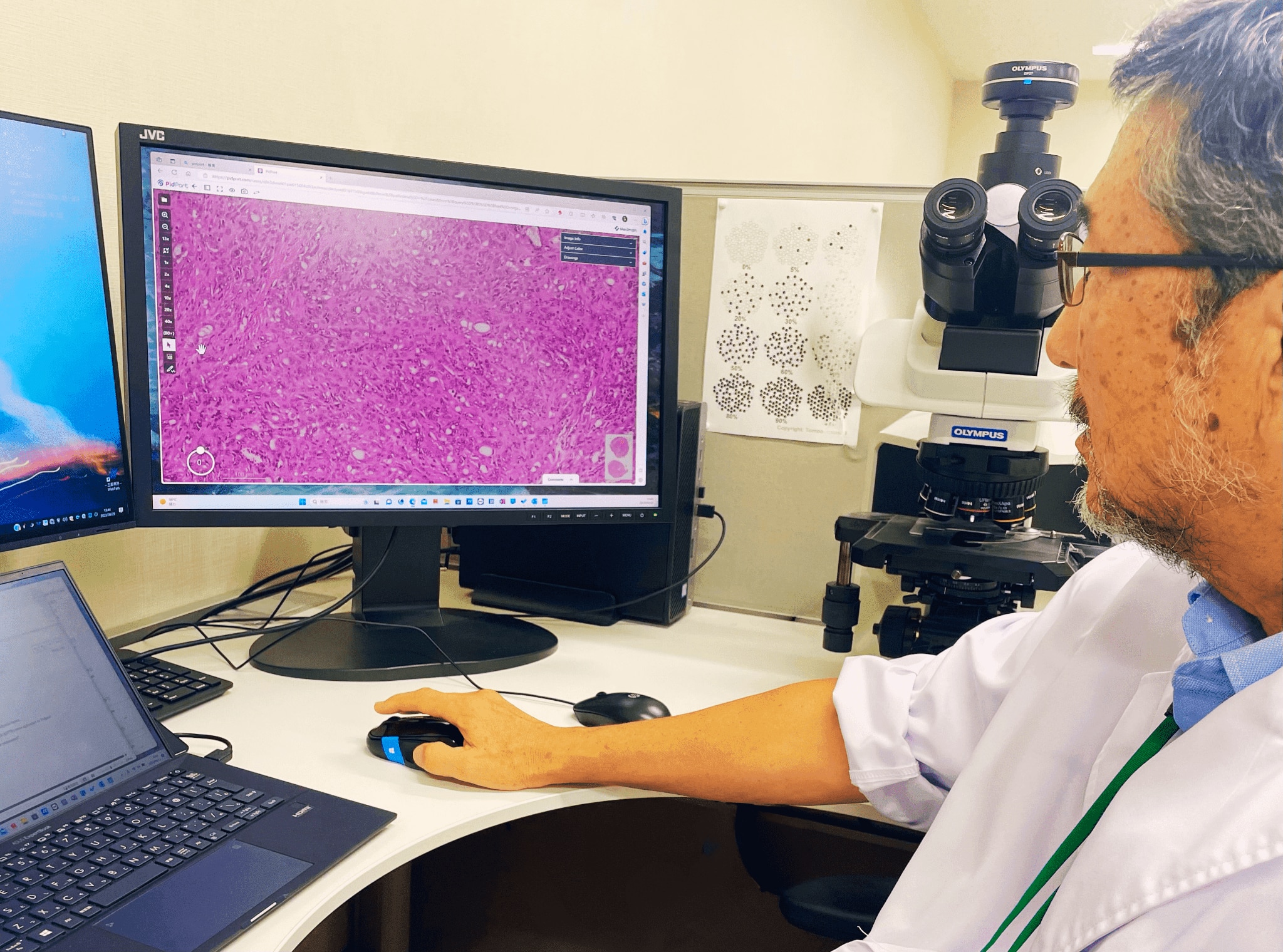

今回、新たにPidPortをベトナムと繋ぐという試みをはじめられたそうですが、

どのように活用されているのでしょうか。

PidPortは、ベトナム・ホーチミン市にある国立チョーライ病院からのコンサルテーションで活用しています。チョーライ病院は当院と共同で人間ドック検診センター(Health Evaluation & Promotion Center CRH-IUHW, HECI)を運営しており、ここでは日本式の人間ドックを提供しています。遠隔診断システムを通じた日本の専門医によるバックアップ体制が特長で、放射線画像は当院と専用回線で、また病理検査はVPNを用いてインターネット接続し、日本人医師によるダブルチェックを実施しています。

しかし、これらのシステムは人間ドックのために構築されたものですので、日常診断の症例については、コンサルテーションを受ける手立てがありませんでした。病院同士、せっかく協力関係にあるのですから日常診断の現場でも役に立ちたい。そんな思いもあり、学生講義でも利用が進んでいたPidPortを日本とベトナム間で連携し、コンサルテーションの実施が始まりました。

しかし、これらのシステムは人間ドックのために構築されたものですので、日常診断の症例については、コンサルテーションを受ける手立てがありませんでした。病院同士、せっかく協力関係にあるのですから日常診断の現場でも役に立ちたい。そんな思いもあり、学生講義でも利用が進んでいたPidPortを日本とベトナム間で連携し、コンサルテーションの実施が始まりました。

相談をいただく症例の多くは、「癌かどうかの境界部で迷う」といった診断が難しいケースです。チョーライ病院には病理の先生が3~4名いらっしゃるのですが、そこで意見が分かれたものなどが、PidPortにアップロードされ、コンサルテーションの依頼が来る流れです。もちろん我々日本にいる医師にとっても、難しい症例に変わりありません。けれども、多くの視点が入ることや「日本だったらこのように診断します。」といった所見を伝えることで、診断のクオリティは確実に上がると考えています。

また、ベトナムの先生方は当病院で数ヶ月間、研修を経験されているので我々とも面識があり、診断レベルもある程度わかります。ですのでコミュニケーションも取りやすく、非常にスムーズに運用が回っています。国を超えても、相談しやすい相手にコルサルテーションができる環境があるというのは非常に心強いことなのではないでしょうか。

現在はコンサルテーションのみに留まっていますが、ゆくゆくはカンファレンスにもチャレンジし、相互に意見を交わし合いながら学び合いの機会に発展させられたらいいですね。

また、ベトナムの先生方は当病院で数ヶ月間、研修を経験されているので我々とも面識があり、診断レベルもある程度わかります。ですのでコミュニケーションも取りやすく、非常にスムーズに運用が回っています。国を超えても、相談しやすい相手にコルサルテーションができる環境があるというのは非常に心強いことなのではないでしょうか。

現在はコンサルテーションのみに留まっていますが、ゆくゆくはカンファレンスにもチャレンジし、相互に意見を交わし合いながら学び合いの機会に発展させられたらいいですね。

今後、力を入れて取り組みたいことはありますか。

ベトナムでの活動がうまくいっているので、こうした活動をより多くの地域に広げていきたいと考えています。たとえば、候補地の一つがモンゴルです。モンゴルでは病理医は70人とも言われており、そのうち50人が首都ウランバートルに集まっているために、他地域では病理医が足りない状況が続いています。こうした病理医不足の地域でも、PidPortのようなクラウド型のシステムであれば、時間と場所の制限なく支援が可能です。クラウドの利点を活かし、国境を超えた遠隔でのコンサルテーションに広がりを持たせることは、今後の医療の質向上の観点で大きな希望になることでしょう。

もちろん、中長期的な目線で持続可能な支援体制を確立していくためには、単に慈善事業としてではなく、持続可能な形での運営が必要です。そのために忘れてはならないのが、事業として成り立たせること。人間ドックセンターの取り組みは、まさにそれを可能とするモデルケースとなりました。本取り組みのように、一時的な支援にとどまらずサスティナブルな形でバランスを取りながら、地域の医療の質向上のために貢献できるといいですね。

もちろん、中長期的な目線で持続可能な支援体制を確立していくためには、単に慈善事業としてではなく、持続可能な形での運営が必要です。そのために忘れてはならないのが、事業として成り立たせること。人間ドックセンターの取り組みは、まさにそれを可能とするモデルケースとなりました。本取り組みのように、一時的な支援にとどまらずサスティナブルな形でバランスを取りながら、地域の医療の質向上のために貢献できるといいですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。