共同研究用途での活用事例

久留米大学病院 臨床検査部

部長・准教授 内藤 嘉紀 先生

※インタビュー当時(2023年8月)のご状況であり、現状とは異なる場合がございます

スピード効率は2倍以上に。

PidPortを活用した新たな共同研究のアプローチに迫る

導入前の課題

- 【運用構築やマネジメント】従来は、共同研究先の施設間でプレパラートを回覧し、各自が顕微鏡で標本をチェックしていくという流れで研究を進めており、管理面での負担が大きかった。

- 【リスク管理】プレパラートの破損・紛失を防ぐため、慎重に取り扱う必要があり、病理標本の貸出手続きにも一定の手順と時間がかかっていた。

- 【共同研究者同士のコミュニケーション】研究の規模が大きくなればなるほど、研究者同士が対面で集うことが難しく、コスト面の問題も発生していた。

導入後の効果

- 【プレパラート送付の手間短縮】プレパラートを移動させる必要がなくなり、格段に研究が進めやすくなった。費用の面でも輸送費や交通費などが削減された。

- 【研究のスピードが格段に上がった】本来であれば約1年以上かかる研究が、PidPortを活用することで約半年で終了できた。

久留米大学様ではこのたび共同研究においてPidPortをご活用いただきました。どのような背景から、導入を検討されたのでしょうか。

PidPort は、共同研究に伴う運営マネジメントの難しさを軽減させ、効率的でスピード感のある研究を実現するために導入しました。病理の共同研究ではコンセンサススタディといって、複数の病理医が様々な標本を用いて検討・解析を行い、コンセンサスをとっていくという流れで研究を進めていきますが、従来のやり方ではプレパラートの物理的な移動が伴いますので、どうしても運用の手間やリスクが伴ってしまうことが長年の課題だったのです。

そこで、2年ほど前に20名ほどの病理医が参加する人工知能の研究で使わせていただいたPidPortを、この度の研究でも活用してみようということになりました。先の研究で既に優位性を実感しておりましたので、「研究の効率化」につながるという点では大きな期待がありました。

そこで、2年ほど前に20名ほどの病理医が参加する人工知能の研究で使わせていただいたPidPortを、この度の研究でも活用してみようということになりました。先の研究で既に優位性を実感しておりましたので、「研究の効率化」につながるという点では大きな期待がありました。

運用面で課題を感じられていたとのことですが、具体的にはどのようなお困りごとが生じていたのでしょうか。

課題は大きく3点ありました。

一点目が、運用構築やマネジメントの難しさです。従来は共同研究先の施設間でプレパラートを回覧し、各自が顕微鏡で標本をチェックしていくという流れで研究を進めていました。プレパラートはまずA病院に送られ、次にB病院、C病院‥というように、先生方にタスクを完了してもらった後に次の施設へと送っていただきます。当然みなさんお忙しい方ばかりですので、受けとった後すぐに見ていただくことはできません。ですので、タスクを完了するまでには施設ごとに一定の期間が必要となります。複数の施設間で、複数枚のプレパラートを検討・解析しようとすると、誰が、いつまでにどのプレパラートを保管しているのか確認をとり、綿密に管理しなければなりません。加えて、輸送にかかる手間や費用もその都度発生し、これらの負担も決して小さなものではありませんでした。時間を短縮するためにできるだけ多くのプレパラートを準備する方法もありますが、そうすると今度は所見が違ってくることもあります。作業を担当する技師にも負担がかかるうえ、薄切を何枚もするために面が変わってしまうことがあるため、こちらの方法も有効とは言えませんでした。

二点目が、リスク管理の難しさです。プレパラートはガラスですから破損のリスクが高く、扱いには十分配慮しなければなりません。加えて、個人情報が含まれるものも多いため紛失は絶対に避けなければなりません。慎重に扱う必要がありますので、病理標本の貸出手続きにも一定の手順と時間がかかります。標本が外部施設にある期間中は、常に破損や紛失防止のための注意喚起が必要となり、元の施設に無事戻るまで気を抜くことはできないのです。

三点目が、共同研究者同士のコミュニケーションの難しさです。病理の研究の場合、より多くの人数で所見を見ることによりコンセンサスの信憑性を高めていけるかということが重要です。しかし、研究の規模が大きくなればなるほど、研究者同士が対面で集うことが難しくなります。実際に集まろうとすると、その日程をどのように調整しようかといった問題や、会議室を抑える手間、旅費や宿泊費をどのように確保するのかといったコスト面の問題も発生してしまいます。ですので、大きな費用を捻出してまで大規模な研究を行うということは難しく、共同研究の規模には限界がありました。

一点目が、運用構築やマネジメントの難しさです。従来は共同研究先の施設間でプレパラートを回覧し、各自が顕微鏡で標本をチェックしていくという流れで研究を進めていました。プレパラートはまずA病院に送られ、次にB病院、C病院‥というように、先生方にタスクを完了してもらった後に次の施設へと送っていただきます。当然みなさんお忙しい方ばかりですので、受けとった後すぐに見ていただくことはできません。ですので、タスクを完了するまでには施設ごとに一定の期間が必要となります。複数の施設間で、複数枚のプレパラートを検討・解析しようとすると、誰が、いつまでにどのプレパラートを保管しているのか確認をとり、綿密に管理しなければなりません。加えて、輸送にかかる手間や費用もその都度発生し、これらの負担も決して小さなものではありませんでした。時間を短縮するためにできるだけ多くのプレパラートを準備する方法もありますが、そうすると今度は所見が違ってくることもあります。作業を担当する技師にも負担がかかるうえ、薄切を何枚もするために面が変わってしまうことがあるため、こちらの方法も有効とは言えませんでした。

二点目が、リスク管理の難しさです。プレパラートはガラスですから破損のリスクが高く、扱いには十分配慮しなければなりません。加えて、個人情報が含まれるものも多いため紛失は絶対に避けなければなりません。慎重に扱う必要がありますので、病理標本の貸出手続きにも一定の手順と時間がかかります。標本が外部施設にある期間中は、常に破損や紛失防止のための注意喚起が必要となり、元の施設に無事戻るまで気を抜くことはできないのです。

三点目が、共同研究者同士のコミュニケーションの難しさです。病理の研究の場合、より多くの人数で所見を見ることによりコンセンサスの信憑性を高めていけるかということが重要です。しかし、研究の規模が大きくなればなるほど、研究者同士が対面で集うことが難しくなります。実際に集まろうとすると、その日程をどのように調整しようかといった問題や、会議室を抑える手間、旅費や宿泊費をどのように確保するのかといったコスト面の問題も発生してしまいます。ですので、大きな費用を捻出してまで大規模な研究を行うということは難しく、共同研究の規模には限界がありました。

Pidport を研究で活用してみて、どのような効果がありましたか。

クラウドでホールスライドを供覧できるようになり、プレパラートを移動させる必要がなくなったため、課題は一挙に解決しました。費用の面でも輸送費や交通費などが生じなかったため、トータル的にはコストを抑えることにもつながりました。そのうえ、研究も格段に進めやすくなりました。各自のデジタル端末からそれぞれの場所やタイミングで同一の組織を確認できるようになり、研究の効率性が非常に高まったのです。Zoomを用いたオンラインでのミーティングも実施しましたが、事前にPidPortで組織を確認したうえで臨むことができましたので、先生方とのコンサルトが簡単にできるようになり、オンライン会議の回数も2,3回の実施で十分でした。

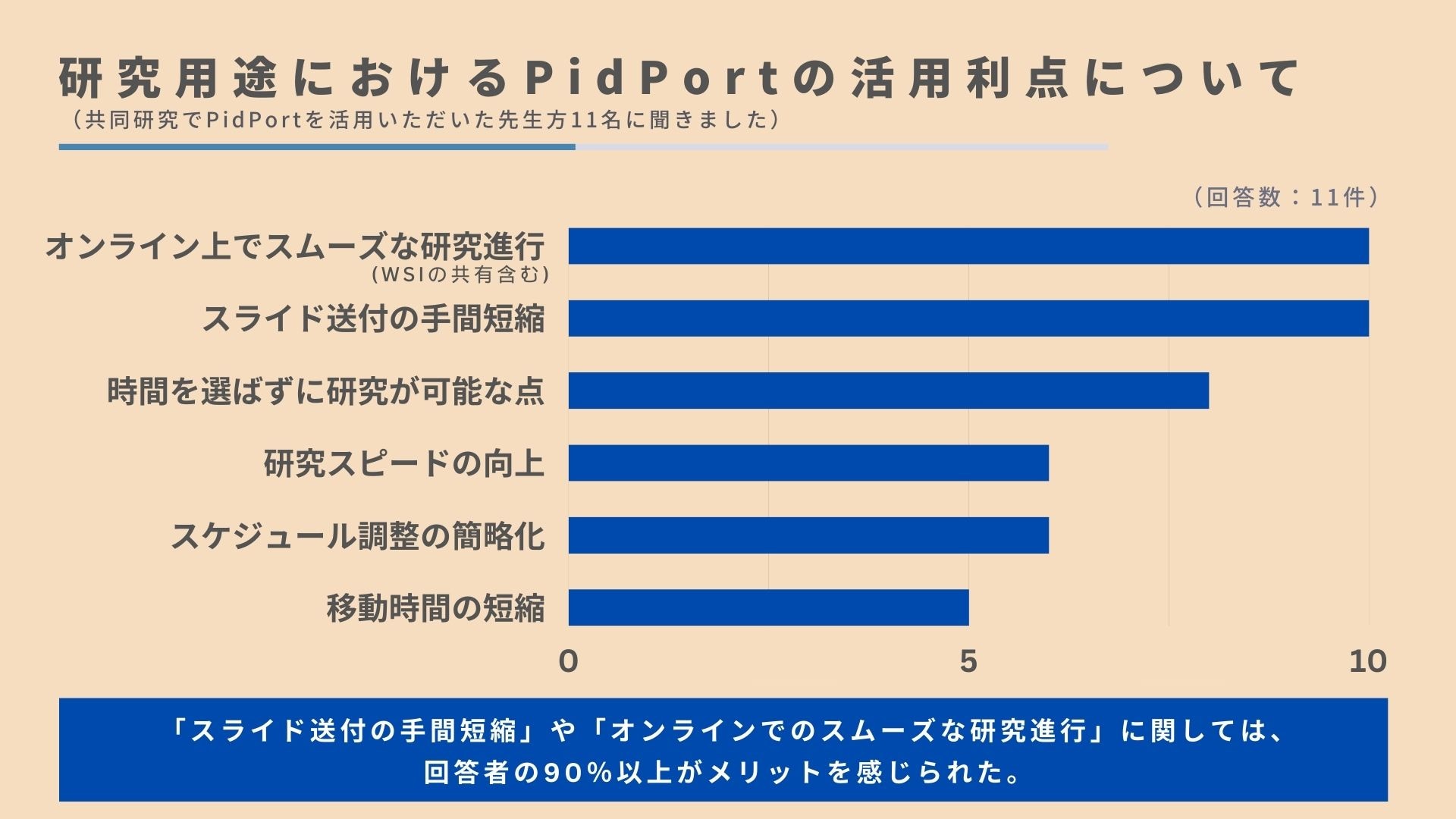

研究に関わった先生方にもアンケートをとってみたのですが、「スライド送付の手間短縮」や「オンラインでのスムーズな研究進行」に関しては、回答者の90%以上がメリットを感じられているという結果がでるなど、PidPortの活用に対して好意的に受け止められていることもわかりました。

研究に関わった先生方にもアンケートをとってみたのですが、「スライド送付の手間短縮」や「オンラインでのスムーズな研究進行」に関しては、回答者の90%以上がメリットを感じられているという結果がでるなど、PidPortの活用に対して好意的に受け止められていることもわかりました。

また、個人的には研究のスピードが格段に早くなることに最大のメリットを感じています。今回の研究は半年ほどで終わろうとしていますが、PidPort を使用しなかったら1年はかかっていたでしょう。さらに言えば、2年前に実施した人工知能の研究はより規模の大きなものでしたので、PidPortがなければ3年ほどはかかっていたのではないでしょうか。こちらも研究はわずか1年ほどで終了することができました。大規模な共同研究では通常なしえないほどの圧倒的なスピードでした。このように病理の研究領域では、手段をデジタルに替えることによって手間やコストを削減できるだけでなく利便性やスピードを高められるということが、再現性をもって証明できました。PidPortの活用により、共同研究のハードルは大きく下げることが可能になってくるのではないでしょうか。

その他、共同研究の今後の展望などご意見をお聞かせください。

今後はよりインターナショナルな領域に活動の幅を広げ、国外の先生との繋がりを強めていきたいと考えています。そういった意味では、デジタル技術の活用は必須になってくるでしょう。海外では病理画像をクラウドで共有しながらディスカッションをすることは当たり前になっています。最近ですと、海外の雑誌に寄稿する写真は顕微鏡写真ではなくホールスライドのほうが好まれる傾向にあるほどです。国内での研究のみならず、より広い視野を持ちながらデジタル技術の活用に向き合っていきたいですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。